为什么元朝以海运为主,明清以运河漕运为主呢?

明代人为什么不通过海路将粮食运往北京?这是从利玛窦开始就一直是没有解决的疑问。万历二十六年(1598)利玛窦在运河的“马快船”上提出的疑问,当时他还立即给出了一种推测性的答案。他说:

“维持这些运河,主要在于使它们能够通航的费用,如一位数学家说,每年达到一百万。所有这些对欧洲人来说似乎都是非常奇怪的,他们可以从地图上判断,人们可以采取一条既近而花费又少的从海上到北京的路线。这可能确实是真的,但害怕海洋和侵扰海岸的海盗,在中国人的心里是如此之根深蒂固,以致他们认为从海路向朝廷运送供应品会更危险得多"

利玛窦认为,漕运带来的政府经济收益是表面问题,而明代人对海运的恐惧才是根本的原因。中国后世史学家在利玛窦疑问上进一步的铺陈展开,从不同角度进行了创造性的研究。这其中最典型的例子,就是黄仁宇的博士论文<明代的漕运>,马骏亚的<被牺牲的局部>,樊铧的<政治决策与明代海运>。在这些后世的研究中主要有两类观点

第一种,以黄仁宇,马俊亚代表的制度主义学者,将利玛窦的疑问从地域文化向财政史和政治史进行拓展。利玛窦虽然精通中国文化,但是他对他到来之前的中国人辉煌航海历史并不清楚。中国史学家显然更熟悉明代中前期中国人所掌握的航海技术和航海创举。这些史料否定了明代中国人对海洋的畏惧。如果利玛窦给出的本质性答案与史实不符,那么很有可能他那个表面原因才是问题的真正核心。随着近现代以来中国的没落,以西方制度为标杆对传统的极权制度的反思成为中国史学的主要潮流。黄仁宇这一派制度史学家,通过分析明代漕运的官僚体系,财政制度,认为明代的指令性计划经济,繁冗僵化的漕运官僚体系形成了庞大的既得利益,即所谓的"百万漕工衣食所系“。这种既得利益阻碍了明代人利用海洋对外发展和扩张的追求。

第二种,与制度主义者宏大的制度叙事不同,以樊铧为代表的历史地理学者们,则将利玛窦的疑问推向更微观地方史和经济地理史。他们将漕运纳入到地方的水利交通史进行综合考量,发现黄河与运河是紧密联系在一起的。全国性的运河治理事务与地方性的黄河治理紧密不可分,对于运河河道的任何改动都将影响到地方的水利治理和交通布局。在制度主义者那里,漕运海运之争所呈现的是中央对地方和民间的控制和蚕食;而在历史地理学者这里,漕运海运之争呈现的是中央与地方的协调,互动和包容。

这两种观点有一个共同的不足——无法解释明朝政府最初为何会放弃已经从元代开始延续了近百年的海运。以黄仁宇的观点来看,僵化的漕运官僚体系会形成一种路径依赖,使得明代中后期的海运派的改革难以成功。但是在永乐十三年前,漕运体制尚未建立,便不存在"百万漕工衣食所系“的利益集团。而海运体系从元代到洪武时期已经运行了很久,足以催生出庞大的的“海工”利益集团,为何这些利益集团没有成功阻挡“废海改漕”?更为奇怪的是,派遣郑和舰队下西洋的人与废海改漕的决策者竟然是同一个人——永乐皇帝朱棣。为何永乐皇帝的这两个决策会如此南辕北辙?对于这一点,樊铧相对的诚实的多。没有像黄仁宇,马俊亚等制度主义者,将这一未决的难题推脱给保守的传统文化,而是坦率的承认:

这是本书没能解决的问题,以现存的史料来看,也不知道这项工作能否进行下去。

在樊铧看来,由于永乐十二到十三年间,废海改漕的历史史料缺失,导致我们无法确知永乐帝决策的真实动机。但是笔者认为,通过对中国的地理历史变迁的进一步梳理,是可以为这一难题找到一些有价值的线索和方向的。

长时段的历史——海岸与内河

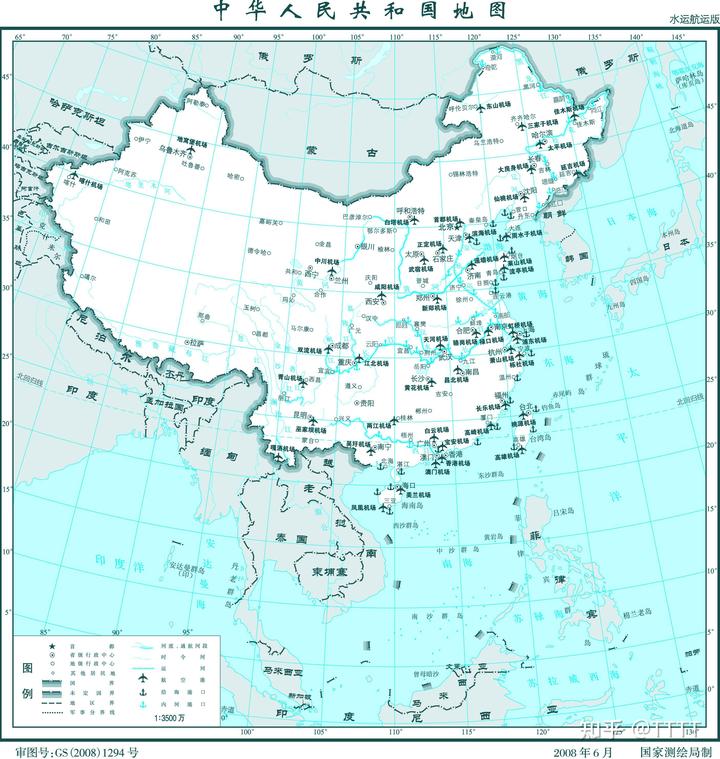

既然谈到海运,那么我们首先应该要来考察一下中国的海岸线。中国的海岸线在近千年的历史演变的非常缓慢,现今的海岸轮廓在明代已经大致定型。我们以当今的海岸线作为考察对象并不会产生巨大的偏差。

如果我们以上海吴淞口作为中点,将中国海岸线分为南北两个部分。我们可以发现,吴淞口往南的海岸线上港口分部非常的密集而且均匀,而吴淞口往北港口的分布就异常的稀疏失衡。从吴淞口一直到山东江苏交界的连云港之间的海岸线没有一个港口,直到山东半岛港口的分布才开始密集起来

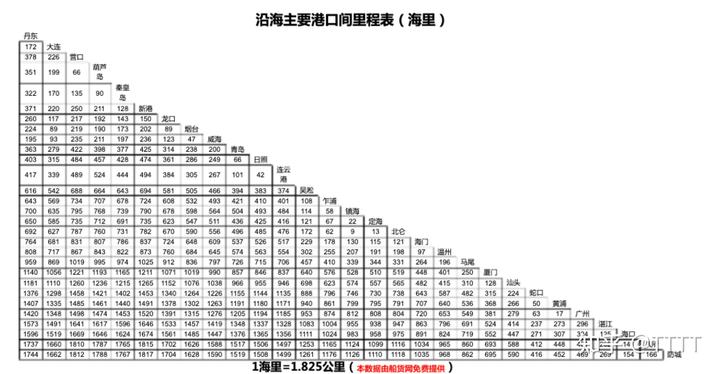

下面的表格是利用 2000 年之前中国沿海港口航线里程表制作的各个港口间的里程。

我们可以看到自吴淞口到连云港之间 374 海里(约 682 公里)间没有一个港口,而在吴淞口往南基本上平均 200 公里就有有一个港口。

如果我们将吴淞口至连云港这一段地形放大来看,就会发现这一段近 700 公里的海岸线其实是淮河与长江两条大河的入海口。这两个入海口不断沉积泥沙形成了连绵的滩涂沼泽。沿海滩涂是指海岸带大潮高潮线和大潮低潮线之间周期性的潮浸地带。按照现在的卫星遥感数据测算自岸线以内,江苏省沿岸滩涂 750.25 万亩,占全国沿海滩涂面积的 1/4。连云港和吴淞口之间的的 700 公里海岸线,滩面大,淤长快,沙脊多,因此非常容易搁浅从而无法形成良好的港口。我们从<元史.食货志>中也可以看到这条海岸线对当时的海运所造成的影响。

初,海运之道,自平江刘家港入海,经扬州路通州海门县黄连沙头、万里长滩开洋,沿山㠗而行,抵淮安路盐城县,历西海州、

海宁府东海县、密州、胶州界,放灵山洋投东北,路多浅沙,行月余始抵成山。计其水程,自上海至(扬)〔杨〕村马头,

[8]凡一万三千三百五十里。

至元二十九年,朱清等言其路险恶,复开生道。自刘家港开洋,至撑脚沙转沙觜,至三沙、洋子江,过匾(檐)〔担〕沙、[9]大洪,

又过万里长滩,放大洋至青水洋,又经黑水洋至成山,过刘岛,至芝罘、沙门二岛,放莱州大洋,抵界河口,其道差为径直。

明年,千户殷明略又开新道,从刘家港入海,至崇明州三沙放洋,向东行,入黑水大洋,取成山转西至刘家岛,又至登州沙门岛,于莱州大洋入界河。

当舟行风信有时,自浙西至京师,不过旬日而已,视前二道为最便云。然风涛不测,粮船漂溺者无岁无之,间亦有船坏而弃其米者。

至元二十三年始责偿于运官,人船俱溺者乃免。然视河漕之费,则其所得盖多矣。

元代的海运一开始还是紧贴着,盐城,海洲(连云港),胶州(青岛)的海岸线航行。但是这一条航线“路多浅沙“,”其路险恶“。在不断的试错的过程中,元代航海家把航线逐步向外拓展。到了至元二十九年开始,他们利用信风进入黑水大洋然后直接抵达威海的成山岛,完全规避掉吴淞口至烟台以北的这段即不适合航行又不适合停泊的海岸线。

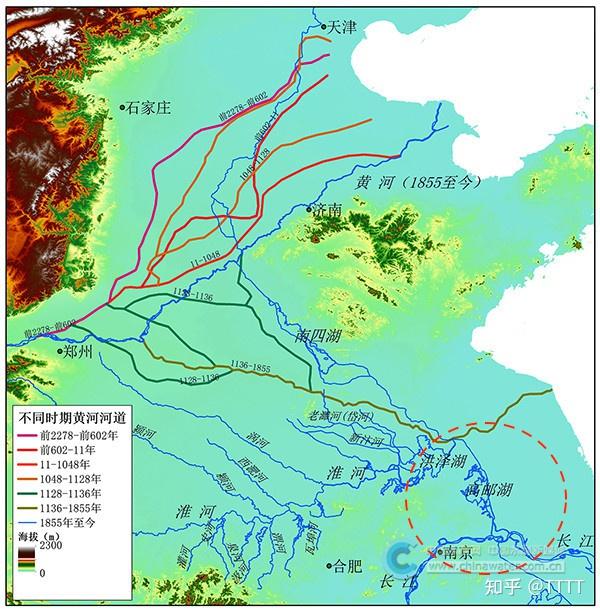

相对于变化缓慢近似静止的海岸线,中国的内河水系的变化是非常频繁的。在"河(黃河)、淮(淮河)、济(济水)、江(长江)"四渎中, 除了在唐宋时期就消失的济水之外,河道最不稳定的是黄河,其次是淮河,最为稳定的是长江。

南宋建炎二年(1128 年),高宗赵构遣宇文虚中奉表至会宁,对金称臣,请求和议。金太宗完颜晟下令扣留宇文虚中,拒绝议和,继续进兵伐宋。杜充作为开封守将,为阻止金兵南下,采用“以水代兵”的计策,在河南滑县李固渡 (今滑县南沙店集三里许) 的西侧挖开黄河河堤,让黄河顺势东流, 在今山东巨野、嘉祥一带注入泗水, 再由泗入淮,形成一道“自然”屏障。自此以后,黄河南走,开始了近 600 余年的夺淮历史。

金章宗明昌五年 (1194 年) 黄河在阳武(河南原阳)决堤,大水冲灌村庄及农田。随后经阳武, 封丘、长垣、砀山、丰县至徐州,通过泗水长期夺淮入海。黄河巨大的泥沙含量逐渐淤积了淮安以下淮河下游河道 ,使得淮河中上游的来水就无法进入了,于是在淮安以西的地势低洼的地方蓄积起来,把原来的一些浅水小湖连接起来,形成了巨大的洪泽湖。从此,淮河干流从东流入海变为南流入江,通过淮南堤溢流坝,沿三河入宝应湖、高邮湖,经邵伯湖由夹江在江苏三江营入长江,成为长江的支流。

到了元代,黄河,淮河,长江,三条原本平行的主干河流,在淮北地区通过黄泛区的形式汇聚链接了起来,即上图的红圈部分。直到建国后对黄淮的治理将黄河再次引导北流为止,三水汇聚在中国持续了近 600 年之久,不仅塑造了华北的地理格局,也奠定了在此之上的中国政治基本框架。

中时段的历史——技术改变的地缘

港口是链接海洋和内陆的枢纽,它不仅需要有优良的海岸线便于沟通海洋,同时还需要具有向内辐射内陆的能力。没有前者自然不能成为海港,而没有后者那也只能是便于航船避风的小渔村。

由于山东丘陵的作用,自江苏山东的接壤处的海洲湾开始的海岸线开始出现了海洲(现今连云港),胶州(现今青岛)等一系列的优良的海港。这些海港目前现在是全球吞吐量排名靠前的世界级港口(青岛港第 6 位,连云港第 35 位)。那么他们在明代是否也像太仓的刘家港一样是繁华的商业口岸呢?

答案是否定的。港口能否形成商业口岸取决于他向内陆的辐射能力。而这种辐射能力则与人类的技术息息相关。在工业革命之前,一个港口要成为商业口岸,需要具有内河水运的便利。我们可以看到,明代太仓的刘家港的就具有这样独特地理优势,他们不仅仅是优良的海港而且还背靠着长江入海口。从武汉到南京横跨数地的物资都可以顺着长江汇聚到刘家港,启航出海。

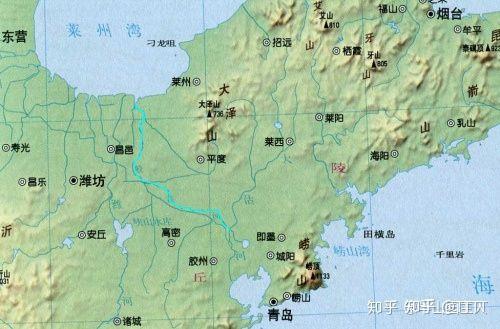

但是我们打开山东的地形图就会发现,连云港,青岛,并不具有这样的地理优势。整个山东中部的泰山山脉,沂蒙山,五莲山,将山东的沿海与内陆隔开。由于泰沂山脉在中部的隆起,泰沂山脉所形成的河流大部分呈南北走向的放射状分布。这些河流都不仅无法被连云港,青岛所利用,反而成为他们通向内陆的障碍。

从连云港上岸后,需向西渡过沂河沭河,再向北绕过沂蒙山,才能进入黄河水系。从青岛港上岸的话,需要跨过胶莱平原和鲁北平原上的众多河流才能抵达黄河。在没有现代交通工具和起重设备的时代,这两个港口需要花费巨量的陆路运输成本和码头装卸成本才能向中国内陆辐射贸易。因此胶州湾附近的这些优良水港在前工业时代并不能成为沟通内陆的商贸中心。

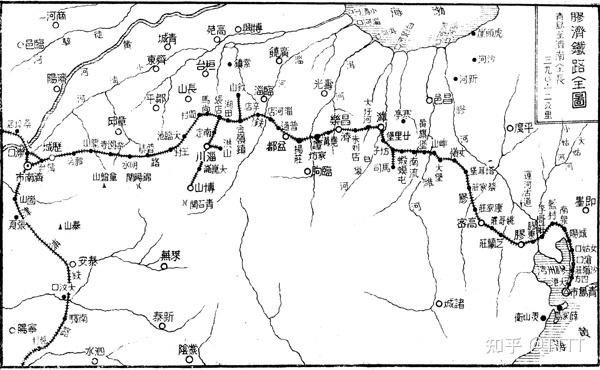

这一点我们从青岛的发展史也可见一般。在 1898 年德国通过胶澳条约强占胶州湾之前,青岛港只是一个小渔村。在青岛开埠之后,由李希霍芬(即那个提出丝绸之路的的德国探险家)规划的胶济铁路随即开工。当 1904 年,胶济铁路全线贯通后,青岛港迎来了它第一段光辉的岁月,当然这是另外一段历史了。

在铁路技术之前,胶州湾的人民并非没有做过另外的开拓性尝试——那就是胶莱运河。

由于整个胶东半岛的宽度并不大,而且泰沂山脉汇聚出了很多条南北走向的河流,那么通过人工开凿自然河道的方式将胶州湾和莱州湾链接起来,当然是一个非常自然的想法。这条运河不仅省却了绕道胶东半岛进入渤海湾的航程,而且内河运输的安全性在前工业时代也是非常诱人的。

从至元十八年开始,元朝开始开凿胶莱运河。但是由于当地的地质条件多为花岗岩,水成岩,这条运河的开凿难度极大。据《胶澳志》记叙,胶莱运河工程十分艰巨,当时火药还未运用在开石工程上,人们只能用大量柴禾烧石头,把石头烧得温度很高时泼上冷水,使石头变酥后,再行凿动。因此这条运河在至元十九年初步贯通后,一直争议不断。一方面,与海运配合,这条运河可以行船 1000 艘,岁运粮米 60 万石,占当时江南年漕运总数的 60%。但另一方面,河道管理、清淤等问题较多,疏浚成本巨大。到了至元二十六年(1289 年)元朝就罢停了胶莱海道运粮。

到了明代,胶莱河时用时废,疏浚提案屡议屡罢。直到嘉靖十九年(1540 年)朝廷派副使王献主管马家壕开凿工程,到这时工程技术依然局限在火烧水沃,“顽石如铁,河工焚以烈火,用水沃之,石烂化为烬”。苦战 3 月,终于开出了一条“长十有四里,广六丈有奇,深半之”的人工河段。此次贯通后,胶莱运河畅通了 10 年。但是后来由于倭患,以及疏浚成本的高昂,这条水道又被逐步的废弃至今。

在进入工业化社会之前,在塘沽到连云港之间没有一个地方可以成为辐射内地的商贸口岸,而连云港至长江入海口之间,又是大片的滩涂。也就是说中国北部沿海实际上的商贸中心只有两个,一个是太仓刘家港,一个是渤海湾的塘沽。而这两者之间,近千公里的广袤土地是海运所无法触及的。对于中国这样一个庞大的帝国而言,这种海运条件在经济,政治,军事上,都是非常单薄的。

相对于单薄的北部海岸线,河 - 淮 - 江 三大水系构成内河运输体系的辐射范围却极其宽广。抛下人工运河不论,就自然水系而言,元代的船只可以从郑州开始经过明清黄河故道斜穿现在的河南,安徽,山东,江苏三省,到达洪泽湖与淮河汇聚,从这里向西可以沿着淮河极其众多的支流深入安徽,河南的腹地,从这里向南经过高邮湖则可以进入长江,通过长江及其众多的支流进入到浙江,江西,湖南,湖北。也就是说元明清时代的河 - 淮 - 江 三水汇聚,构成了一个辐射中国华北平原和长江中下游平原近 10 个核心省份的水路交通网。因此谁掌握了这一庞大的水路交通网,谁就实际上掌控了整个中国。

中国统治者对于这一水网控制始于元太宗忽必烈,而其最开始的目的并不在于运送漕粮而是运输军队用以征讨南宋。根据<元史.郭守敬传>

二年,授都水少监。守敬言:“舟自中兴沿河四昼夜至东胜,可通漕运,及见查泊、兀郎海古渠甚多,宜加修理。”

又言:“金时,自燕京之西麻峪村,分引卢沟一支东流,穿西山而出,是谓金口。其水自金口以东,燕京以北,灌田若干顷,

其利不可胜计。兵兴以来,典守者惧有所失,因以大石塞之。今若按视故迹,使水得通流,上可以致西山之利,下可以广京畿之漕。”

又言:“当于金口西预开减水口,西南还大河,令其深广,以防涨水突入之患。”帝善之。

十二年,丞相伯颜南征,议立水站,命守敬行视河北、山东可通舟者,为图奏之。

从至元二年(1265)年开始到 1275 年十年间,郭守敬不断上书忽必烈,请求开凿通向北京的运河来实现漕运,但是忽必烈的态度仅仅是“帝善之“,并没有付诸行动。直到 1275 年伯颜征讨南宋,需要设立水站利用河流运输军队和后勤物资,才命令郭守敬勘查河北山东可以通行舟船的河道。从最初的开凿时机和目的,我们就能看出内河漕运的作用并不是单一的粮食运输。内河漕运兼具了军事,商贸,农业等一系列国家治理功能。

根据<元史.食货志>,我们大体可以了解元代内河漕运变迁史的概况。

初,伯颜平江南时,尝命张瑄、朱清等,以宋库藏图籍,自崇明州从海道载入京师。而运粮则自浙西涉江入淮,由黄河逆水至中滦旱站,

陆运至淇门,入御河,以达于京。后又开济州泗河,自淮至新开河,由大清河至利津,河入海,因海口沙壅,又从东阿旱站运至临清,

入御河。又开胶、莱河道通海,劳费不赀,卒无成效。至元十九年,伯颜追忆海道载宋图籍之事,以为海运可行,于是请于朝廷,

命上海总管罗璧、朱清、张瑄等,造平底海船六十艘,运粮四万六千余石,从海道至京师。

然创行海洋,沿山求㠗,风信失时,明年始至直沽。

元代内河漕运的第一阶段,利用的是隋代的运河线路,从浙西出发进入长江然后进入淮河,由淮河进入黄河明清故道逆流而上到达中栾旱站(今开封市封丘县境内),然后通过陆路运输向北运送到淇门(今河南省鹤壁市),在这里进入到御河即隋炀帝开凿的古永济渠基础上改造的卫河,最后由卫河到达大都。但是这条运输路线,中间需要由 80 公里的陆路运输,在战争时期可以不计成本进行水陆联运,但是在和平时期就需要寻找更经济的方案。

在郭守敬等人主持下,先开济州河,再开会通河。济州河南起济州(今济宁)南面的鲁桥镇,北到须城(在今东平县)的安山,全长 150 余里。至元十八年(1281 年)开工,至元二十年(1283)凿成。郭守敬利用了有利的自然条件,以汶水和泗水为水源,修建闸坝,开凿渠道,以通漕运。

会通河南起须城的安山,接济州河,凿渠向北,经聊城,到临清接卫河,全长 250 余里。至元二十六年(1289 年)开工,至元二十六年(1289 年)凿成,会通河同济州河一样,在河上也建立了许多闸坝。这两段运河凿成后,郭守敬成功的将原来隋代的 C 字型运河拉直了。

但这条内陆运河因水源不稳定,河道时患浅滩,因此在元代这条运河维护治理的成本高昂但是运输量却极为有限。于是运行成本更低的海运在漕海竞争中最终胜出了。

如果说元朝统治者选择海运是基于效率和成本的考虑,那么作为郑和下西洋的主导者朱棣又是基于 什么样的考虑废止了运行近百年的海运呢?

短时段的历史——国家治理的变迁元代海运——绿洲式的统治

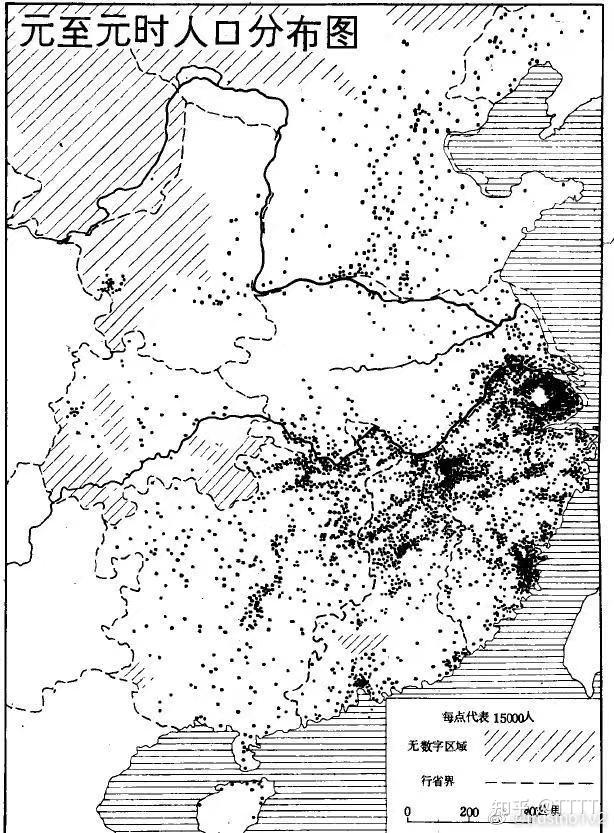

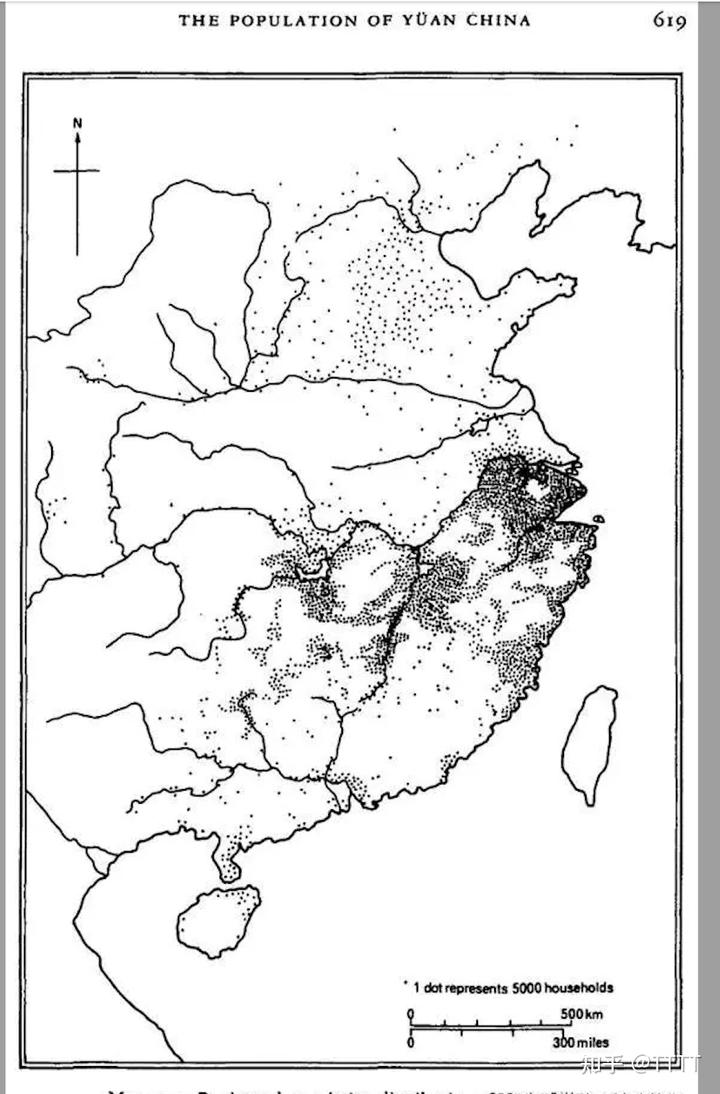

下面两张张图分别是,北宋时期,忽必烈(至元 1264-1294)时期的人口分布图。

在北宋之后,繁华的中国北方,经过宋金,金元战争,人口和城市受到极大的损耗。特别是在 1211 年~1234 年蒙古灭金之战中,蒙古人尚未学会如何对农耕地区进行有效的治理。蒙古人承袭了草原战争的遗俗对被攻陷的城市进行大规模的屠杀。然而随着蒙古人对金朝官僚机构的收编消化和吸收。在开始进攻南宋之前,他们已经初步学会了农耕地区的治理方法。这一过程,在<中書令耶律公神道碑>有着非常详细的记载。

时天下新定,未有号令,所在长吏皆得自专生杀,少有忤意则刀锯随之,至有全室被戮,襁褓不遗者。而彼州此郡动辄兵兴相攻,公首以为言,皆禁绝之。自太祖西征之后,仓廪府库无斗粟尺帛,而中使别迭等佥言:「虽得汉人亦无所用,不若尽去之,使草木畅茂,以为牧地。」公即前曰:「夫以天下之广,四海之富,何求而不得,但不为耳,何名无用哉!」因奏地税商税,酒醋盐铁山泽之利,周岁可得银五十万两、绢八万匹、粟四十万石。上曰:「诚如卿言,则国用有余矣。卿试为之。」乃奏立十路课税所,设使副二员,皆以儒者为之。如燕京陈时可、宣德路刘中,皆天下之选。因时时进说周孔之教,且谓「天下虽得之马上,不可以马上治」。上深以为然。国朝之用文臣,盖自公发之。

1230 年元太宗窝阔台灭金之后,接管了金朝在中原的土地。基于草原习惯,蒙古贵族认为中原的汉人没有什么大用处,应该杀光以后将土地变成牧场放马。而耶律楚材这些汉化的金朝官员则认为,"天下虽得之马上,不可以马上治",只要对汉人汉地进行合理的治理,就能够为蒙古大军提供源源不断的赋税和粮食。从窝阔台开始到忽必烈,元朝开始利用汉化的文臣对汉地进行管理。因此在蒙古灭南宋的进程中,南宋地区的城市和人口得到了最大程度的保留。

然而蒙古贵族和清代满洲贵族不同,由于其自身的原因,他们对中原汉地即没有太大的的治理兴趣也没有治理能力。下面这张图是,元顺帝(至正 1341 年-1370 年)时期人口。

从忽必烈时期到元末近 50 年的时间里,北方中国人口的分布几乎没有任何变化,可见元朝统治者的治理能力是相当薄弱的。根据<元.食货志>记载,到泰定初(1293 年间)天下的赋税的分布大致如下

天下岁入粮数,总计一千二百十一万四千七百八石。

腹里,二百二十七万一千四百四十九石。

行省,九百八十四万三千二百五十八石。

辽阳省七万二千六十六石。

河南省二百五十九万一千二百六十九石。

陕西省二十二万九千二十三石。

四川省一十一万六千五百七十四石。

甘肃省六万五百八十六石。

云南省二十七万七千七百一十九石。

江浙省四百四十九万四千七百八十三石。

江西省一百一十五万七千四百四十八石。

湖广省八十四万三千七百八十七石。

所有行省的赋税总计 980.3250 石,而江浙,江西,湖广三地的总计 649.5718 石,占行省总赋税的 66%,占全国赋税的 50%。也就是说到了元泰定帝时期,元朝的赋税仍然来自于南宋的遗留的基本盘,而整个长江以北的华北平原平原的生产依旧没有恢复到宋金时期的规模。

基于这样的经济地理格局,我们不难看到,元代统治者对整个中国的统治没有摆脱来自草原的那种只掠夺不生产的绿洲式的治理模式。元代的统治者对,战争破坏地区的恢复生产毫无兴趣。在元代统治者看来,中原地区实际上只有两个地方是有价值的,一个就是大都周边的腹里,一个是长江中下游地区的殖民地绿洲,而这两者之间的华北平原近似于人烟稀少的荒漠。这种模式在<元史.食货志>中有着非常清楚的描述。

元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。

在元朝统治者的视野里只有元都和江南。因此无论是漕运还是海运,除了运输长江地区的粮食和赋税之外,并没有其他的用途。从这种角度出发,正如<元史.食货志>所言,不需要投入任何基础建设的海运是对于统治者更有吸引力的运输模式。

自丞相伯颜献海运之言,而江南之粮分为春夏二运。盖至于京师者一岁多至三百万余石,民无挽输之劳,国有储蓄之富,岂非一代之良法欤。

终元一朝元代统治者对京杭运河的开凿都是三心二意,时开时停。虽然从忽必烈开始开凿京杭运河,但是到了元朝灭亡的时候这条运河都没有完全贯通。

洪武海运——军需供给的大动脉

朱元璋在至正十六年(1356 年)攻取集庆(即今南京)后,便开启了他统一全国的征程。至正二十八年(1368 年)徐达攻陷大都后,他并没有打算将国都迁往北京。直到永乐帝朱棣于永乐十九年(1421 年)迁都北京为止,近 65 年的历史中南京一直就是明朝的首都。

朱元璋将首都设在南京,即是一个权宜之计同时也是一个非常巧妙的安排。在洪武时期迁都北京,会面临和元代一样的困境:漕运的低效率与海运的弱辐射将会是一个两难的抉择。如果选择提高漕运效率是必要征用劳动力疏通河道,这种成本是刚刚从战乱中恢复的明朝暂时无法承受的。毕竟朱元璋自己是从一个受压迫者角色起兵推翻元朝的,他不可能不知道刚刚从战乱中走出来的人民面对高强度的徭役和税收会是什么样的反应。如果选择海运,那么刚刚诞生的明朝将无法管理和控制残破而广袤的华北平原。因此定都南京是在当时技术条件和自然条件约束下最优的选择。

南京位于,河 - 淮 - 江三渎交汇区域的下方。如果把明代的水系简单理解为一颗树的话,那么南京正好位于这棵树的顶端。这个地方既能便利的通向河 - 淮 - 江三大水系,又远离了三渎交汇的黄泛区。定都于此正好可以将元代的漕运路线倒转使用。江浙的钱粮赋税不再溯黄淮逆流而上送去大都,反其道而行之河南,安徽,山东,江苏的大部分赋税可以顺着淮河以及黄河明清故道顺流而下输送到南京;而湖南、湖北、江西、浙江的赋税则可以顺着长江顺流而下汇聚到南京。在前工业时代,顺流而下和溯河而上的运输成本不可同日而语。南京正是利用了这样一个高效的水网,统摄中国 8 个核心省份的人力、物力、财力。朱元璋依此奠定了被黄仁宇等后世史学家广为诟病的“洪武型财政”。

所谓的洪武型财政就是指,明代的统治者放弃了宋代所建立起来的统收统支的转运使制度,放弃了宋代已经发展成熟的财政货币化财政市场化的模式,退回到了唐代的实物税和点对点的州县纲递制度。宋代为了集中财政权而设立了转运使制度,转运使可以集中管理一路甚至数路的钱粮税收的财政和运输工作。地方的税收由这些转运使负责汇总最后输送到首都汴梁。在这种转运使制度下,宋代政府形成了统收统支的财政管理模式,为了让这种模式更为高效运作,又采取了税粮折色等货币化财政制度。简单的说就是人民可以铜钱替代实物交税,而转运使收集税款汇集到中央,中央再通过市场化的方式从市场上购买各种实物。这种更接近于现代财政的管理理念,在明代被彻底抛弃了。明代中央政府彻底废弃了转运使制度,让每一个县负责将自己的税收解送到首都各个衙门,而且税收也重新回到了粮食布匹等实物税收,进而演变成了一套繁杂而低效的税收体系。明朝在万历之后快速灭亡与这种低效财政有着非常大的关系。

对“洪武型财政”财政的研究更多的是依赖于明朝中后期的史料与数据,比如张居正的<万历会计录>。然而此时距离这一体系的诞生已经过去了 100 多年,我们很难从这些资料中分析出这种财政体系的必然性和必要性。如果我们回到洪武时期,我们就会发现这种财政模式是非常自然的。因为定都南京,河 - 淮 - 江三大水系的各个支流如同毛细血管一样深入到了,明朝核心腹地的各个基层行政区域。由于这样一个高效的水网,明初的县级行政机构可以以非常低的成本将税收解递到南京。我们以淮河水系为例,可以看到淮河的支流像一把蒲扇一样在黄河南部展开,自西向东,几乎每 100 多公里就有一条淮河支流。这种地理环境,极大便利了基层行政机构对中央的转运,也有助于明朝建立更扁平化的财政体系。

当然凡事有利也有弊,定都南京的最大问题,就是降低了对河北,陕西,甘肃,辽宁等等这些边缘地区的控制能力。特别需要指出的是,元朝蒙古贵族放弃了大都撤退到了蒙古草原上形成了北元势力。本质上而言朱元璋并没有消灭元朝统治者只是把他们赶走了,而北元时刻准备着进行反扑,于是整个北京地区就成为了防范北元势力的最前线。而要维持这种与草原民族持久的对峙和拉锯状态,光靠河北地区的人口和赋税是完全不够的,还需要中央政府从南京调拨必要的军需物资支援北京。

在这种前提下继续使用元代留下来海运制度,作为向北京军事前线供给大动脉就非常自然了。因此在洪武时期的海运的性质已经和元代完全不同。洪武时期的海运不再是地方向中央上供财政的漕运,而仅仅是一种维持前线补给的纯军事后勤体系。

而当永乐皇帝朱棣发起靖难之役推翻建文帝夺取皇位之后,迁都北京便成为了一种必然,而洪武时代的各种治理体系也逐一退出历史舞台。

永乐漕运——穿越历史的眼光

靖难之役之后,仅仅过了七年朱棣就开始营建北京为迁都做各种准备。永乐迁都有朱棣自身的原因,也有客观上的因素。

我们以后世的上帝视角去看,客观上迁都北京的确是一个非常必要的选择。除了明末的倭患之外,从北元到鞑靼再到后来的女真,终明一朝 200 多年最主要的外部威胁基本上都是集中在北方,北京便是位于抵御外敌的最前线。如果朱棣仍然定都南京,那么如何处理北京就会陷入一个死循环。他要么重用异姓武将镇守北京,那么很有可能重演唐代的安史之乱;他要么将自己的亲生儿子送去北京,而他的父亲和他自己都证明这种模式只会引起同室操戈,兄弟阋墙。因此掌握军队镇守北京的只有他自己和他的认定的继承人。所谓的“天子守国门,君王死社稷”,实际上就是一种平衡抵御外敌和防范内乱之间矛盾的折中做法。

从朱棣自身角度来看,他以靖难造反抢夺了他侄子的皇位,这在中国传统上属于得位不正。因此当朱棣进入南京以后,南京的机构中都是建文帝的旧臣。大多数人迫于他的淫威选择顺从,而朱棣为了平稳过渡也不得不继续留用这些官僚。当然也有不服输的官员,比如说诛杀十族方孝孺。可以想见,在这种政治环境下,朱棣很难在南京形成自己的核心班底。因此迁都就成为了架空建文朝的旧官僚机构的釜底抽薪之举。我们可以看到,当他迁都北京之后,仍然在南京保留六部机构以便将建文朝的旧臣滞留在南京,而自己则在北京另起炉灶。

无论何种原因,朱棣在永乐七年决定开始迁都。迁都意味着,政治权力和军事权力的北移,那么相应的财政权力也需要北移。那么这些全国的赋税如何运输,时隔一百多年后又提到了议事日程上来。第一种方案当然是,延续元代到洪武以来的海运,第二种方案是投入庞大的人力物力财力疏通元代的运河进行漕运。

第一种方案当然是最省心省力省钱的办法,然而这是一个鼠目寸光的办法。作为一个汉人王朝,明朝与元朝这样的草原民族有着根本的不同。明朝的统治者比元朝更重视农业生产的恢复和发展。被元朝统治者所忽视的华北平原地区是明代统治者的重点建设的区域。

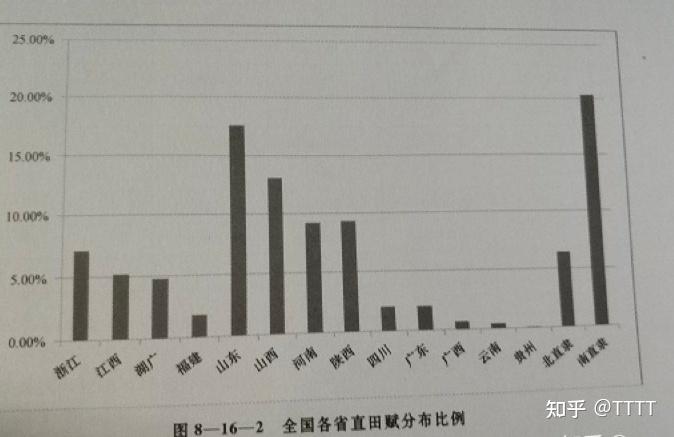

以山东省为例,根据<元.食货志>记载,到泰定初(1293 年间)腹里,即元代中书省直辖的,河北、山西、山東和河南黃河以北地区的税收为 227.1449 万石,占全国税收的 18%,我们再看看明代中晚期相关地区的发展状况。万历年间张居正改革时,曾经对全国的经济数据做了一次普查,这次普查的结果《万历会计录》被完整保存留存下来。根据这本《万历会计录》我们可以看到明代中晚期全国各个地区的税收能力

到了万历年间,我们可以看到,仅山东一地的赋税就已占全国的 15%以上。也就是说明代中末期北部中国的生产力远超过了元末的水平。这恐怕是,元明两代对海运漕运态度截然不同的根本原因。

对于这些赋税重地如果要走海运,理想的方案当然是像绿色虚线箭头一样顺着黄河,淮河在江苏到山东半岛的沿岸就近寻找优良港口出海。但是正如我们在第一节第二节所分析的那样,由于中国北方沿海缺乏具有辐射内地的商贸港口,所以这种运输模式显然是行不通的。如果山东,江苏,河南的赋税要通过海运进入北京,那么只有走洪武年间的老路,从黄河入淮河在进入长江,然后在南京汇集以后由海船放洋出海。

这种运输路径显然有很多问题。从经济性而言,洪武年间之所以可以采用这种模式,在于运往北京的海运军需只是汇聚到南京的一小部分,山东河南江苏等地输送到南京的税收绝大部分留存在南京以供中央使用。而当朱棣迁都北京以后,山东、河南、江苏等地的赋税就需要全数的转交北京。这就意味着山东、河南、江苏等地的赋税需要绕一大圈,先要南下江浙,然后从江浙上船北运,显然这是不合理的。

从政治性来说,朱棣迁都北京以后如果继续将 8 个核心省份的赋税聚集于南京,会产生非常大的政治风险。元末南方起义军对元朝最的致命一击就是张士诚叛乱占据了苏州,使得元朝的海运赋税完全停顿继而整个帝国迅速崩塌。跟着朱元璋起兵的朱棣恐怕没有理由重蹈这样的覆辙。

根据樊桦在<<政治决策与明代海运> 中对永乐时期开凿运河动机的精彩分析,我们还可以看到这种地理因素在政治决策上的主导作用。

重新疏通运河最初努力,其实不是来自于中央,而是山东等地方势力的推动。这一政治决策,其实是“洪武型财政”在“地理制约”下的必然结果。在永乐七年第一次北征失败了,主帅丘福战死。第二年朱棣决定亲征,这一次亲征调集了大量的军粮。

由于洪武型的财政模式是各个地方自行完成财税钱粮的运输。而淮河以北的省份没有出海口,因此他们的粮食运输只能走内陆。于是山东济州的同知潘叔正就提出要疏通济州附近的元代运河,因为不疏通的话,山东粮食转运就要依靠成本高昂的陆运。地方势力在这种压力推动下,发起了会通河疏浚工程。我们可以看到这和 100 多年前忽必烈派遣郭守敬开凿运河时一样,明代的运河开凿的启动也是源自于军事运输。这恐怕与军事运输可以容忍高成本有直接关系。但是一旦运河被军事运输启动之后,随之而来的各种意料之外的社会综合开发属性,逐步巩固加强了运河漕运在国家运行中的地位。

根据<明实录>记载,永乐九年大运河贯通后,山东给事中王铎立即向中央提出了利用运河进行山东地区恢复性开发的建议。

抚安山东给事中王铎言:“青、 登、莱三府地临山海, 土瘠民贫,一遇水旱,衣食不给, 多逃移于东昌、兖州等 府受雇苟活。今东昌等府多闲田, 新开河两岸亦有空地。若籍青州等三府逃民,官给牛、具、 种子,命就彼耕种, 俟三年后科征税粮,其原籍田地,听从有力之家耕种,如此,则田无荒芜,民得安业。……” 上览之,谕礼部臣曰: “此言皆当,其即行之。”

朱棣显然对这种利用运河进行恢复性开发的建议极为感兴趣,也非常重视,认为王铎的建议“此言皆当,其即行之“。

从地理上来看,运河对长江以北地区相当的友好,而海运对江南地区则更有效率。当这条兼具运输,开发,军事等功能于一体的运河运行了四年之后,明朝在永乐十三年全部罢停了江南的海运。虽然其中的史料有所缺失无法确知这项决策的真实动机,但是我们不难对此做出一些合理的推测。

漕运和海运并行的一个巨大问题应当就是管理成本问题。可以想象一下,如果运河漕运顺利工作的前提下继续保持海运,那么对于同样一件事情就需要管理两套班子,况且这两套班子工作内容考核方式完全不同的。这种并行模式对中央是一个巨大的管理负担,特别是在信息传递成本极高的明代更是如此。

当永乐九年运河被凿通以后,中央发现漕运的功能和海运是一样的。然而漕运不仅辐射区比海运广的多还附带了恢复性开发等意外好处。那么将将不同的运输模式简化合并成漕运,能用一套团队搞定的事情就不要用两套,降低管理成本是很自然的事情。废海改漕恰恰是永乐时代对提高行政效率所做出的非凡改革。

朱棣为什么在鼓励远洋探索和又要废海运改漕运?如果将这一问题放在整个中国发展规划上去看就非常容易理解了。运河的对北方中国综合性开发的的属性,以及对简并机构提升行政效率作用,无疑是影响决策天平倒向漕运的两颗重要砝码。永乐皇帝是一个极具长远政治眼光的帝王,他在不仅对外派遣郑和下西洋极大拓展了当时中国人对世界的认知,同时对内投入京杭运河这样的基础设施为中原地区恢复与发展打开了足够的空间。

至于后世漕运机构膨胀僵化,人员腐化效率低下的问题,恐怕不是他当时可以预见的。

[新春采购季]阿里云 服务器2核2G 61元起/年 点这里优惠购买

[新春采购季]腾讯云 云服务器2核2G 61起/年 点这里优惠购买

感谢您的来访,获取更多精彩文章请Ctrl+D收藏本站。

本文为【软件乐园】原创文章

转载请附上原文链接:https://app.qiip.cc/archives/393

本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长删除处理。

本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报

本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。

共有 0 条评论