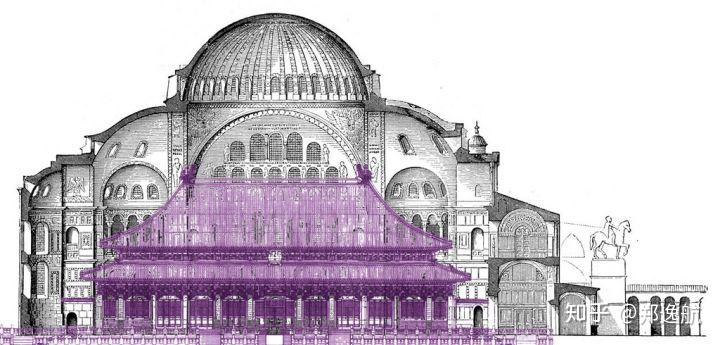

确实是挺矮的,把咱们皇上待的太和殿跟西方教皇待的教堂比比就知道了:

看看,太和殿作为整个紫禁城等级最高的建筑在人家面前就像是个弟弟一样,而且太和殿的建造时间甚至还晚了这两个教堂几百年。

但是呢,

如果这样就能给紫禁城冠以平,呆,甚至技术或资源不足这种词语,那只能说对于咱们的老祖宗太不了解了些。因为紫禁城不只是太和殿,它是这样的:

它是一个群体,一个组合,一个城。把它的一个单体拿出来去和世界上最大的石砌教堂做对比是有失公允的,最起码这张图就可以消除掉资源不足这个说法。

那么,为什么中国古代单体建筑不做得巨大而宏伟呢?

很多回答里都在说矮这个事实,而没有去深究原因。中国古代的木结构建筑不做得特别巨大,真的是“非不能也,是不为也”。这绝不是酸葡萄的言论,来看证据:

中国古代的建筑外部空间设计其实一直都受到风水形势宗的影响,特别是在建紫禁城的时候(朱棣在位时),风水理论大行其道。其中:“百尺为形,千尺为势。”是风水理论中非常基本的尺度原则。

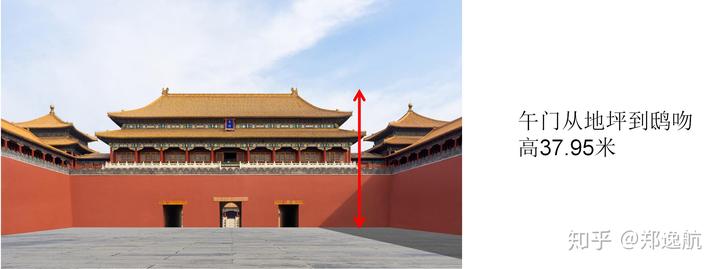

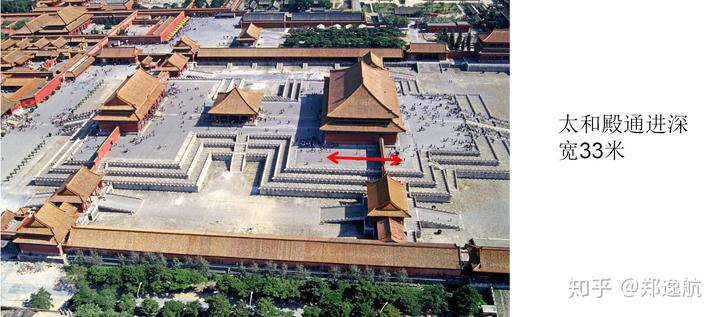

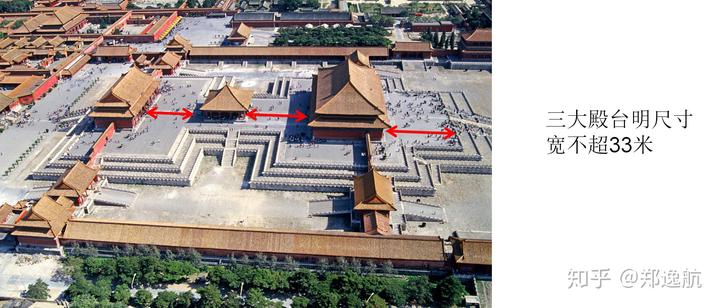

“形”用来控制单体建筑的面阔、进深、建筑高度和人的近观视距等,所以百尺,也就是 23-35 米的尺寸成为了单体建筑的体量限制。如:

除此之外,还有后宫庭院的尺寸,廊子的尺寸,殿前广场的尺寸,处处体现着“百尺为形,千尺为势”的控制作用。

那为什么要用“百尺”这个尺寸来控制建筑体量呢?难道不是越大越好吗?

还真不是。古人研究后确定,百尺是建筑适合人居住而不失“人情味”的尺度。大家应该都看过《格列佛游记》,生活在一个远超自身体量的建筑中就像去大人国冒险一样,并不是很舒服的事情。比如:

可以看到,一个人的身高放在圣彼得大教堂的内部空间中也就是柱础的高度而已。所以,西方这类教堂营造的空间并非是以舒适为目的的“人的生活空间”,而是旨在制造精神威压的“神的象征空间”。

虽然中国也有丰富的神话传说,但是涉及到建筑这种跟经济基础密切相关的大宗产品,人依旧是最重要的考量因素。这一点跟意识形态有很大的关系,西方对神的态度更多的是奉献和赎罪,比如建造圣彼得大教堂的时候向民众去发“赎罪券”,长达几个世纪的时间去做没有实际经济作用的建筑。但在中国古代,不管你是雷公电母,还是玉帝王母,如果你没有实在的作用和实惠的话,老百姓是很难买账的。

建造目的的差异,会导致设计重点的极大不同,大家在说西方建筑的时候,脑子里的画面大概是这样的:

西方的石砌大型建筑的设计重点就在于宏伟的外观,给人以震撼感,压迫感,是一种静态的体量设计。而若是说到紫禁城,或者故宫的美景,脑子里浮现的大多是这样的:

紫禁城不一样,给你留下印象最深刻的东西,往往是你在其中行进时,形势转化步移景异的那一个个惊喜画面,设计的是一个过程,一个动态的感受。

所以很多人说,西方的建筑像油画,中国的建筑像长卷画,整体看上去固然宏大壮丽,但最令人期待的是缓缓展开的过程。

关于经验贴可以参考我的回答: